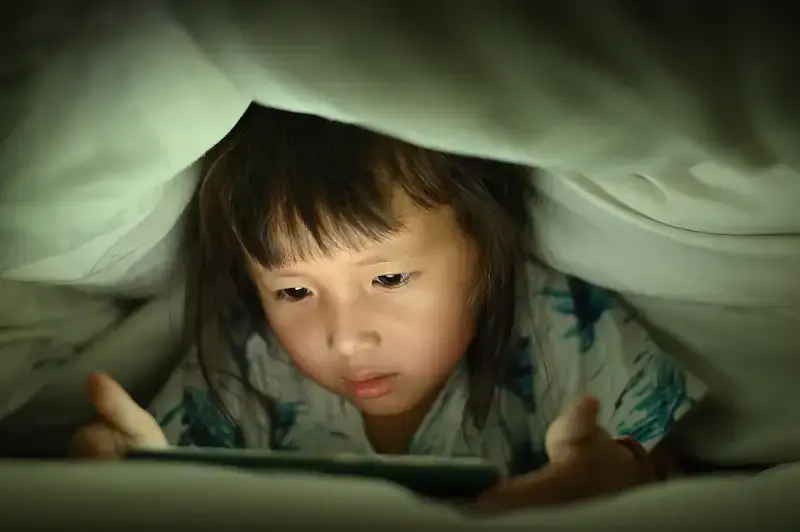

ゲーム依存症(ゲーム障害)は近年、世界的な関心を集めています。特に子どもや若年層において、ゲームが日常生活に与える影響は無視できません。世界保健機関(WHO)は「Gaming Disorder(ゲーム障害)」を国際疾病分類(ICD-11)に追加し、各国での調査・対策が進んでいます。

本記事では、2023年発表の「ゲーム障害全国調査報告書」をもとに、最新の統計データをグラフで視覚化し、親ができる具体的な対策について詳しく解説します。

この記事のポイント👇

- ゲーム障害疑い率は小中学生で最も高く、2.3%に達する(グラフ参照)

- 長時間プレイによる健康リスク(肺塞栓症など)が懸念される

- 抑うつ・ADHD傾向とゲーム依存には強い相関がある(データ分析)

- 親のルール設定・生活目標の明確化が防止策として有効

ゲーム依存症の最新統計

調査の概要

この調査は、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)を含むゲーム関係4団体が委託し、お茶の水女子大学と共同で実施しました。

- 対象者:10~59歳の無作為抽出調査(8000人)+学校抽出調査(1098人)

- 調査方法:郵送・オンライン回答併用

- 調査期間:2021年11月~2022年1月

- 主な目的:

- ゲーム障害の疑いがある人の割合を算出

- 経済的負担や健康リスクの影響を調査

- 防御要因・リスク要因の分析

ゲーム障害の発生率

本調査では、DSM-5(IGDT-10)とICD-11の基準を用いてゲーム障害疑い率を測定しました。

【ゲーム障害の発生率】

| 年齢層 | IGDT-10基準 (%) | ICD-11基準 (%) |

|---|---|---|

| 小中学生 | 1.9 | 2.3 |

| 高校生~59歳 | 0.8 | 0.5 |

| 全体 | 0.9 | 0.7 |

→ 小中学生のゲーム依存リスクが最も高く、特にICD-11基準では2.3%に達する。

経済的影響

- 経済的問題を伴う障害疑い率:0.4%

- 子どもの場合:0.2%

→ 成人において経済的影響を伴うゲーム依存の割合が比較的高い。

ゲーム依存の健康リスク

長時間プレイの影響

ゲーム依存症の重大な健康リスクの一つに「肺塞栓症(エコノミークラス症候群)」があります。

- 肺塞栓症の死亡原因を知っていた人の割合:約30%

- 4時間以上の連続プレイ経験者:全体の8%、小中学生の12%

→ 長時間プレイによる健康リスクについて、十分な啓発が必要。

ゲーム依存の心理的影響

抑うつ・不安との関連

研究によると、ゲーム依存症の人は一般の人より抑うつや不安を抱えやすいことがわかっています。特に、オンラインゲームを長時間プレイする人ほどこの傾向が強くなります。

- 抑うつを感じる割合

- 健康的なプレイヤー:15%

- ゲーム依存症疑い:42%

- 不安を抱える割合

- 健康的なプレイヤー:18%

- ゲーム依存症疑い:50%

→ ゲーム依存とメンタルヘルスの関係には注意が必要。

親ができるゲーム依存対策

ルール設定

- 1日1時間など明確なプレイ時間制限を設定

- 課金額の上限を決める

- 学業や運動とのバランスをとる

健康管理

- 1時間ごとに休憩を取らせる

- 長時間座り続けないように促す

- 水分補給・軽い運動を促す

コミュニケーション強化

- ゲームを話題にして子どもと対話する

- 「なぜそのゲームが好きなのか?」を聞く

- 親も一緒にゲームをプレイし、理解を深める

ゲーム依存症 最新統計|小中学生の依存率2.3%!まとめ

この記事のポイントをまとめました。

✅ ゲーム障害疑い率は小中学生で最も高く、2.3%に達する

✅ ゲーム依存の診断基準は「IGDT-10」と「ICD-11」の2種類がある

✅ 長時間プレイは肺塞栓症(エコノミークラス症候群)などのリスクを高める

✅ 経済的負担を伴う依存症は成人の方が高い傾向がある

✅ ゲーム依存と抑うつ・不安障害には強い関連がある

✅ ゲーム依存症はADHD傾向のある人に多い

✅ 課金問題も依存リスクを高める要因の一つ

✅ 親がルールを設定し、プレイ時間を管理することが重要

✅ 定期的な休憩と運動を取り入れることで健康リスクを減らせる

✅ 子どもとゲームについて対話し、ルールを一緒に決めることが効果的

✅ 学校や自治体と連携し、依存防止の教育を強化することが必要

✅ ゲームを適切に活用すれば、教育ツールやコミュニケーション手段としても有益

ゲーム依存症の最新統計(CESA調査報告書)ゲーム依存症の現状を把握するため、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)が実施した「ゲーム障害全国調査報告書(2023)」では、小中学生の2.3%がゲーム障害の疑いがあると報告されています。

👉 詳細なデータはCESAの公式レポートをご覧ください。

長時間プレイの健康リスク(国民生活センター)長時間のゲームプレイは、エコノミークラス症候群(肺塞栓症)や視力低下、睡眠障害を引き起こす可能性があります。特に、4時間以上の連続プレイ経験がある小中学生は12%にのぼることが調査で明らかになっています。

国民生活センターの最新レポートでは、ゲーム依存症による健康リスクについて詳しく解説されています。

👉 国民生活センターの調査報告

親ができるゲーム依存対策(ベネッセ)ゲーム依存が疑われる場合、親の対応が非常に重要です。ゲームをただ禁止するのではなく、適切なルール設定や対話を通じてコントロールすることが効果的だと専門家は指摘しています。

「うちの子、ゲーム依存?」と悩む保護者向けに、ベネッセ教育情報サイトでは具体的な対策を紹介しています。

👉 ベネッセの保護者向けガイド